はじめに

建築パースの制作は、もはや“手間”ではない

建築設計の世界では、完成イメージを共有するための建築パースは欠かせません。クライアントへの提案、社内の合意形成、コンペでの印象づけ——どの場面でも視覚的な説得力が求められます。

しかし、パース制作には専門的なスキルと時間が必要であり、設計者にとっては大きな負担となることもあります。社内に専門担当がいない場合は外注が必要となり、納期やコストの管理が複雑化する要因にもなります。さらに、修正依頼が入るたびに対応に追われ、プロジェクト全体の進行を圧迫するケースも少なくありません。

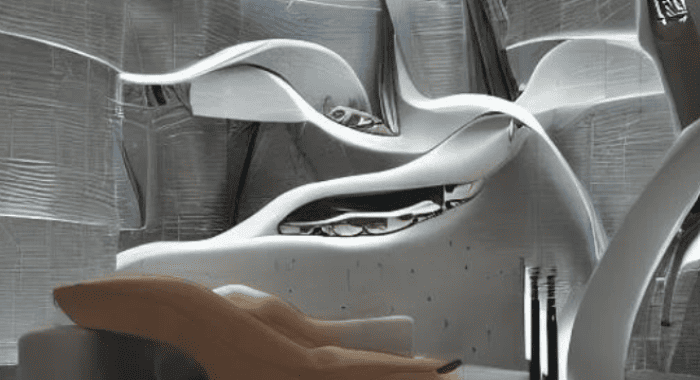

このような課題に対し、近年注目されているのが画像生成AIです。AIの進化により、パース制作の工程が劇的に効率化され、設計者自身がスピーディかつ高精度なビジュアルを自ら作成できるようになりつつあります。2024年以降は建築分野への実用導入も進み、単なる実験段階を越えて「設計実務で使える技術」として浸透し始めています。

本記事では、建築業界でのAI画像生成の活用方法、実務への適用事例、さらには国産の建築特化AI技術の実力まで、詳しく解説します。未来の建築設計に向けた第一歩として、AIの可能性を正しく理解し、自らのワークフローにどう組み込めるかを考えるヒントにしていただければ幸いです。

建築パース制作の課題とAI画像生成の可能性

建築設計者が日々直面する課題には、以下のようなものがあります。

- クライアントに設計意図が伝わりにくい

- CG制作やパース外注に時間とコストがかかる

- プレゼン準備がタイトで、ビジュアル化が間に合わない

- 修正依頼が多く、短納期で何度もレンダリングし直す必要がある

こうした課題を解決する手段として、AI画像生成が注目を集めています。AIは、与えられた条件やコンセプトに基づいて、短時間で高品質なイメージを出力します。テキストベースのプロンプトや簡易な図面から、建築や都市スケールの完成予想図を生成することが可能です。

これにより、以下のような効果が期待できます。

- 作業時間の短縮(従来数日→数分)

- 外注コストの削減

- コンセプト段階でのビジュアル検討の高速化

- クライアントやチームとの認識のズレを早期に解消

- 社内での情報共有や意思決定の迅速化

AIは決して「設計者の代わり」をするものではありません。むしろ、設計者が持つアイデアをより迅速に、正確に、そして豊かに表現するための支援ツールとして位置づけるべきです。

AI画像生成はどこまで実務に使えるのか?

初期提案やアイデア出しの段階では、すでに実務レベルで活用可能です。図面や簡単なキーワードをもとに、AIは複数のビジュアル案を即座に生成してくれます。設計者のイメージやコンセプトを迅速に可視化できるため、クライアントや関係者との合意形成もスムーズになります。

たとえば:

- 建築設計の初期フェーズでのラフスケッチ代替

- 用途変更やゾーニング提案のビジュアル検討

- 複数案の比較提示による設計方針の絞り込み

- 海外事例のスタイルを取り入れたデザインスタディ

- VRプレゼンやAR提案への素材活用

ただし、細部の正確な寸法や建材の表現、構造との整合性などはAIだけでは担保できません。そのため、初期段階ではAI、最終段階では手作業やBIMとの連携というハイブリッドなアプローチが効果的です。

画像生成AI導入にあたってのポイントと注意点

AI画像生成の導入は、単にツールを使用するだけでは成功しません。現場の業務フローと整合性をとり、目的に応じた活用法を検討することが求められます。以下のポイントを押さえておくことで、導入の効果を最大限に引き出せます。

1. 明確な目的設定と活用フェーズの切り分け

「どの工程で何を目的にAIを使うのか」を明確にすることが第一歩です。コンセプト検討段階でのアイデア出しなのか、プレゼン資料用のビジュアル生成なのか、もしくはクライアントとの合意形成支援なのか目的によってAIの活用方法や期待値は大きく異なります。

設計フロー全体にAIを無理に組み込むのではなく、まずは一部フェーズからスモールスタートで導入することを推奨します。

2. 入力情報の質が出力結果を左右する

画像生成AIの精度は、入力されるプロンプトや素材(図面・文章・キーワードなど)に大きく依存します。曖昧な指示では抽象的なイメージしか得られず、かえって修正の手間が増える可能性もあります。

したがって、

- プロジェクトのコンセプトや要件を明文化

- 使用用途に合わせたプロンプトテンプレートを作成

- 敷地情報や地域特性、用途などを簡潔に記述

といった工夫が、より精度の高い出力を得るための鍵となります。

3. AIは補助ツールであり、最終判断は人間が行う

AIが生成した画像を鵜呑みにせず、設計者自身の目と判断で内容を精査することも重要です。特に、法規・構造・施工性に関わる部分は、現時点ではAIだけで完全なチェックは不可能です。

また、AIが出力したイメージをそのまま採用するのではなく、あくまで“会話のきっかけ”や“選択肢のひとつ”として活用する意識が求められます。

4. チームやクライアントとの共通認識を整備

AIを活用する際には、チーム内やクライアントに対しても、「AI画像は仮案である」「イメージの方向性を探るためのもの」といった位置づけを事前に共有しておくと誤解を避けられます。

このようなコミュニケーション設計も、AI導入をスムーズに進めるうえで欠かせない視点です。

国産の建築特化AIがすごい

stylus|生成AIでデザインの特徴を踏まえた画像生成

stylus(スタイラス)は、mignが不動産・建設業界向けに独自に開発した生成AIソリューションで、生成AIで学習したデザインの特徴を踏まえた画像生成ができます。

renorf:生成AIでリノベーション後の画像イメージや動画を生成

Renorf(リノーフ)は、mignが不動産・建設業界向けに独自に開発した生成AIソリューションで、生成AIでリノベーション後の画像イメージや動画を生成することができます。

まとめ:AIは、建築表現の“補助”から“共創”へ

画像生成AIは、建築設計におけるパース制作やビジュアル提案のあり方を根本から変えつつあります。とりわけ、StylusやRenorfのような建築に特化した国産技術は、国内外の実務設計の現場でも徐々に導入が進んでおり、その価値は今後さらに高まっていくでしょう。

重要なのは、AIを“代替手段”としてではなく、“共創のパートナー”として位置づけることです。設計者が思考するスピードと精度を上げ、コミュニケーションを促進し、より多様な提案を可能にする——そうした環境を実現するための技術として、AIは大きな可能性を秘めています。

今後の設計業務では、AIをいかに柔軟に取り入れ、プロジェクトごとに最適化された使い方を構築できるかが差別化の鍵となります。まずは無料トライアルや、スモールプロジェクトでの検証を通じて、その可能性を体感してみてはいかがでしょうか。